危険物を安全に保管するためには、法令で定められた基準を満たす危険物倉庫が必要です。しかし、保管できる危険物の種類や数量は、消防法や自治体の条例によって規定されています。危険物倉庫の利用や建設を検討する際には、これらの法令を正しく理解し、適切に対応することが重要です。

この記事では、危険物倉庫の基本的な役割や、保管可能な危険物の種類、守るべき法令について詳しく解説します。

Contents

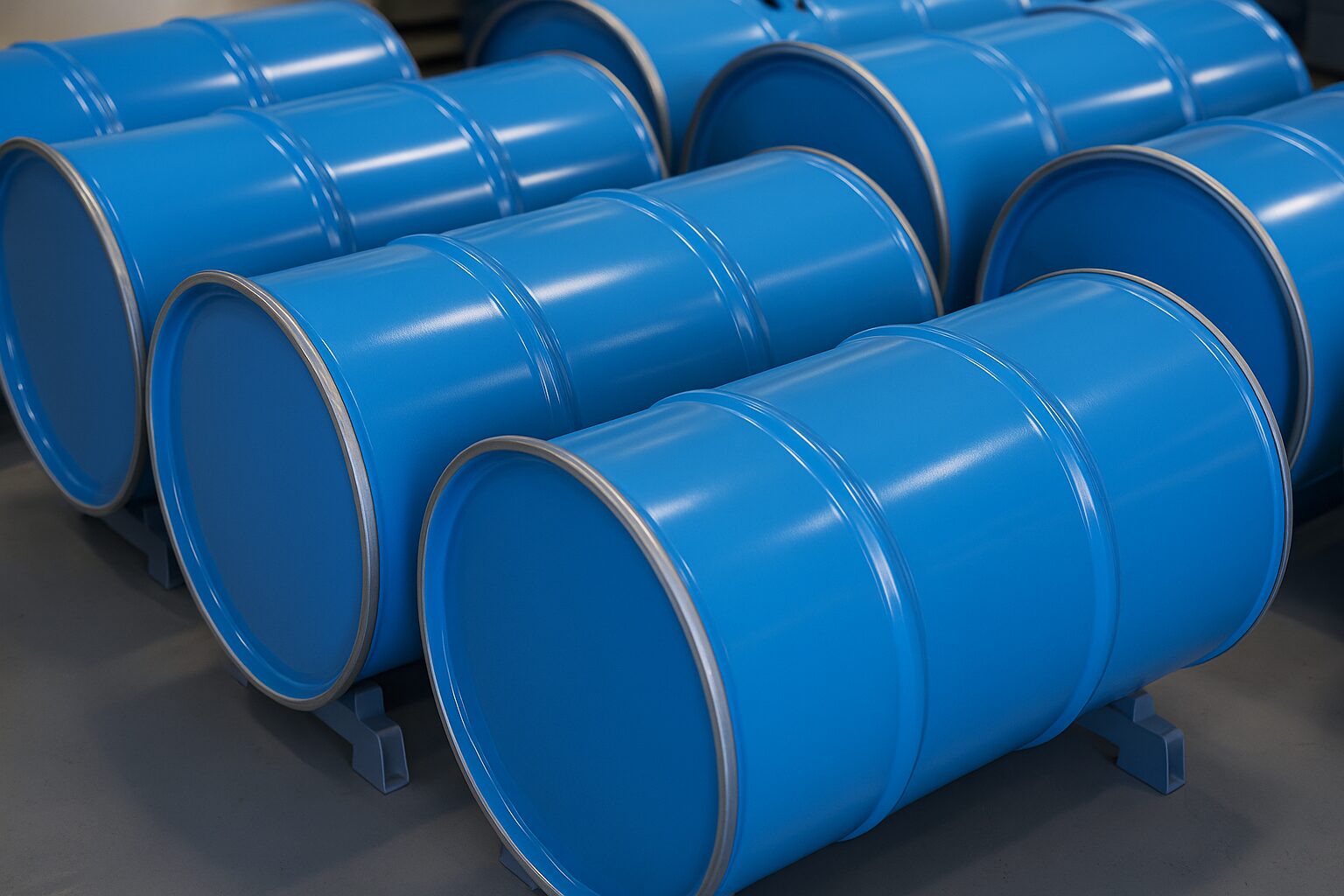

危険物倉庫とは、消防法で定められた危険物を保管する施設

危険物倉庫とは、消防法で定められた危険物を安全に保管するための施設です。消防法では、規定された指定数量以上の危険物を取り扱う場合、基準を満たした製造所、貯蔵所、取扱所のいずれかで保管が義務づけられています。このうち、危険物倉庫は貯蔵所にあたる施設です。

日本における危険物とは、通常の状態で保管・放置すると、引火や発火のおそれがあり、火災や爆発、中毒などの災害につながる危険がある物質を指します。消防法では、危険物を下記の6種類に分類しています。

■消防法における危険物の分類

| 種別 | 性質 | 品名 |

| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物など |

| 第2類 | 可燃性固体 | 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉など |

| 第3類 | 自然発火性物質および禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウムなど |

| 第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物、第一石油類、アルコール類など |

| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物など |

| 第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸など |

危険物は少量なら一般の倉庫での保管も可能

消防法では、危険物倉庫での保管が義務づけられているのは「指定数量以上の危険物」に限られています。消防法にて指定されている危険物に該当していたとしても、指定数量の5分の1未満であれば一般の倉庫などで保管することが認められています。

ただし、この要件はあくまでも消防法上の規定に沿ったルールです。危険物の保管に関しては、自治体の条例による規制(条例規制)も存在する点に注意しなくてはなりません。たとえ消防法上の指定数量未満であっても、倉庫が属する自治体によっては保管が制限される場合もあります。また、危険物の保管場所に関しては消防法や自治体の条例以外にもさまざまな法令が関わっているため、関連する法令を把握することが大切です。

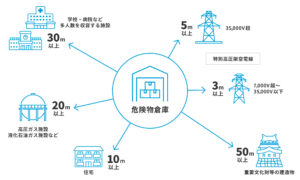

危険物倉庫の位置や設備に関する基準

危険物倉庫には、保管する危険物によるリスクを最小限に抑えるための厳しい基準が定められています。周囲の環境や建物に与える影響を考慮した「位置の基準」と、火災や災害の発生を防ぐための「規模・構造・設備の基準」があります。それぞれの基準を把握し、安全性を確保することが重要です。

危険物倉庫の位置

危険物倉庫を建設する位置については、「保安距離」と「保有空地」の2つの基準を守る必要があります。

保安距離とは、危険物倉庫と周辺の建物(保安対象物)との間に確保すべき距離を指します。保安距離は、対象となる建物ごとに異なり、具体例は下記のとおりです。

■保安対象物と保安距離

| 保安対象物 | 保安距離 |

| 住居として使用される建築物および工作物(製造所の敷地を除く) | 10m以上 |

| 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で、総務省令で定めるもの | 30m以上 |

| 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定された建造物や、重要美術品として認定された建造物など | 50m以上 |

| 高圧ガスや他の災害を引き起こす可能性のある物を貯蔵または取り扱う施設 | 総務省令に従う |

| 特別高圧架空電線(使用電圧が7,000V超、3万5,000V以下) | 水平距離3m以上 |

| 特別高圧架空電線(使用電圧が3万5,000V超) | 水平距離5m以上 |

■危険物倉庫の保安距離

一方、保有空地とは、万が一倉庫で火災などが発生した際に、近隣の建物への延焼防止や、消火活動を考慮して確保すべき空地のことです。危険物規制に関する政令第10条第2項によって、保管する危険物の指定数量や建物の耐火構造によって空地の幅が定められています。

■危険物倉庫の保有空地

| 区分 | 空地の幅(建築物の壁、柱、床が耐火構造である場合) | 空地の幅(左記以外の場合) |

| 指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所 | ‐ | 0.5m以上 |

| 指定数量の倍数が5を超え10以下の屋内貯蔵所 | 1m以上 | 1.5m以上 |

| 指定数量の倍数が10を超え20以下の屋内貯蔵所 | 2m以上 | 3m以上 |

| 指定数量の倍数が20を超え50以下の屋内貯蔵所 | 3m以上 | 5m以上 |

| 指定数量の倍数が50を超え200以下の屋内貯蔵所 | 5m以上 | 10m以上 |

| 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 10m以上 | 15m以上 |

保有空地には危険物だけでなく、そのほか一般の物品などを保管したり、設備などを設けたりすることはできません。危険物倉庫を建設する際には、保有空地の確保についても考慮する必要があります。

危険物倉庫の規模、構造、設備

危険物倉庫の安全性を確保するためには、規模や構造、設備に関して厳格な基準を満たさなければなりません。危険物の規制に関する政令第10条では、下記のように定められています。

なお、2024年12月11日付で、リチウムイオン電池のみを保管する場合は以下の基準・規制が緩和される場合がある旨(特例)が消防庁より公表されました。

詳細を知りたい方は、三井物産グローバルロジスティクスの「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

<危険物倉庫の規模・構造の主な基準>

・軒高:6m未満で平屋であること

・床面積:1000平方メートル以下であること

・壁や柱、床:耐火構造であること

・梁(はり):不燃材料を用いること

・屋根:軽量金属板等の不燃材料を用いること

・窓や出入口:防火設備を設けること。網入りガラスにすること

・床面:水が侵入・浸透しない構造にすること

また、危険物倉庫の設備の重要なポイントとして、保管する危険物の性質に応じた適切な消火設備が必要です。消火設備は大きく5種類に分類され、下記のような基準が設けられています。

<危険物倉庫の消火設備>

・第一種:屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備

・第ニ種:スプリンクラー設備

・第三種:水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備

・第四種:棒状の水を放射する消火器、霧状の水を放射する消火器、棒状の強化液を放射する消火器、霧状の強化液を放射する消火器、泡を放射する消火器、二酸化炭素を放射する消火器、ハロゲン化物を放射する消火器、消火粉末を放射する消火器

・第五種:水バケツ又は水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩

また、危険物の指定数量が10倍以上となる場合には避雷設備の設置が求められ、引火点が70℃未満の危険物には蒸気排出設備の設置、さらには危険物の取り扱いに必要な採光、照明、換気の確保が義務付けられています。

危険物倉庫を建設するために確認すべき法令

危険物倉庫を建設する際には、消防法以外にもさまざまな法令や規制を確認する必要があります。これらの法令は、危険物を安全に保管するためだけでなく、周辺環境や地域住民の安全を守るためにも重要な役割を果たしています。ここからは、危険物倉庫の建設において確認すべき主な法令について解説します。

<危険物倉庫を建設するために確認すべき主な法令>

・消防法

・都市計画法

・建築基準法

・港湾法

・危険物の規制に関する政令

・火災予防条例

消防法

消防法では、危険物倉庫の位置・規模・構造・設備を明確に定めています。建設する危険物倉庫は、これらの基準を満たしていなければなりません。後述する自治体ごとの条例と併せて、建設の際には所定の基準を確認する必要があります。

都市計画法

都市計画法は、土地の利用や開発、施設の整備など街づくりに関するルールを定めた法律です。都市計画や都市計画制限等、都市計画事業などに関する規制が設けられています。建築物の種類や利用目的に応じて住宅地・商業地・工業地などの種類に都市が区分されており、用途地域に適合した建築物以外は設置できないというのが基本的な考え方です。

用途地域は13種類あり、それぞれの用途地域ごとの規制については、後述する建築基準法などにおいて別途定められています。危険物倉庫が建てられるのは基本的には、下記の工業地域と工業専用地域です。

■都市計画法が定める用途地域の区分

| 用途地域 | 概要 |

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 |

| 準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 |

| 田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |

| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |

| 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 |

| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 |

| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 |

出典:都市計画法

建築基準法

建築基準法は、建築物の敷地や構造、用途などの条件を定めた法律です。都市計画法にもとづく用途地域ごとに建築できる建物の基準などを定めています。危険物倉庫を建設できるのは、基本的に都市計画法にて定められている工業地域および工業専用地域のみですが、取り扱う危険物が少量の場合は、準工業地域にも建設が可能です。

また、火薬や石油、ガスといった一部の危険物に関しては、ごく少量の場合に限り、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域での建設が認められている場合があります。

この条件に該当するケースであっても、自治体ごとの条例によって規制が異なるため、危険物倉庫を建築する地域の自治体条例を確認しておかなくてはなりません。

港湾法

港湾法は、港湾区域における土地の利用や整備に関するルールを定めた法律です。該当する地域においては、建築基準法ではなく港湾法によって土地利用が規制されています。危険物の取り扱いが認められているのは、下記の保安港区に限られますが、船舶用燃料に関してはバンカー港区においても貯蔵が可能です。

■港湾法における土地利用の区分

| 分区 | 概要 |

| 商港区 | 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 |

| 特殊物資港区 | 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域 |

| 工業港区 | 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 |

| 鉄道連絡港区 | 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域 |

| 漁業港区 | 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域 |

| バンカー港区 | 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域 |

| 保安港区 | 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域 |

| マリーナ港区 | スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域 |

| クルーズ港区 | 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域 |

| 修景厚生港区 | その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域 |

出典:港湾法

なお、少量危険物庫の扱いに関しては自治体ごとに異なるルールを設定している場合があります。詳細については後述する火災予防条例をはじめ、危険物倉庫を建築予定の自治体条例を確認することが大切です。

危険物の規制に関する政令

危険物の規制に関する政令は、消防法に定められている危険物の品名や指定数量、貯蔵・取扱いの基準など、詳細な規定を定めた政令です。危険物の届け出に関する情報も記載されています。

火災予防条例

火災予防条例は、各自治体が火災予防を目的として定めている条例です。消防法に定められている指定数量未満の危険物を貯蔵する場合を含む、さまざまなルールが定められています。ここまでに見てきた各種法令と併せて、地域ごとに定められている火災予防条例についても必ず確認しましょう。

危険物倉庫を建設する際の許可申請の流れ

危険物倉庫を建設し、使用を開始するためには、消防法などにもとづいた許可申請が必要です。危険物を取り扱う施設は、安全対策が厳格に求められるため、事前協議から工事完了までの各段階で適切な手続きをしましょう。許可申請の一般的な流れは、下記になります。

<危険物倉庫を建設する際の許可申請の流れ>

1 所轄消防と事前に協議

2 倉庫を設置する自治体へ危険物屋内貯蔵所の設置許可を申請

3 設置許可証を受領し、工事を開始

4 工事中の中間検査を受ける

5 完成検査を申請する

6 完成検査を受け、問題がなければ完成検査証が発行される

MGLの危険物倉庫は第2類・第4類危険物の保管が可能

危険物倉庫の建設にはさまざまな法令が関わっています。それぞれの法律や条令に則って建設計画を立て、許可申請を行う必要があることから、相応の時間と手間がかかるのは避けられません。危険物の保管が必要な事業者様は、外部の危険物倉庫に保管を委託することをおすすめします。

三井物産グローバルロジスティクス(MGL)では、各種法令に則った危険物保管サービスを提供しています。東京都品川区勝島の危険物倉庫では、第4類危険物(引火性液体)の保管が可能です。また、2026年には千葉県市原市に第2類危険物(可燃性固体)と第4類危険物に対応した新倉庫(一般品の保管倉庫も併設)を開設する予定です。

■2026年に千葉県市原市に新設する危険物倉庫イメージ

東京都品川区と千葉県市原市は、いずれも関東エリアにアクセスしやすい立地であることから、危険物の保管だけでなく輸送にも適しています。倉庫間移動に関してもスムーズに行うことができるため、運送費の削減につながる点も大きなメリットです。

三井物産グローバルロジスティクスの危険物倉庫では、下記の危険物および毒劇物を保管できます。

■MGLの危険物倉庫に保管可能な危険物および毒劇物(常温保存のみ)

| 種別 | 品名 | 東神倉庫(東京・品川) | IMT流通センター(千葉・市原)※2026年開設予定 |

| 第2類危険物 | 可燃性固体 | ◯ | |

| 第4類危険物 | 第一石油類 | ◯ | ◯ |

| アルコール類 | ◯ | ◯ | |

| 第二石油類 | ◯ | ◯ | |

| 第三石油類 | ◯ | ◯ | |

| 第四石油類 | ◯ | ◯ | |

| 動植物油類 | ◯ | ◯ (要相談) | |

| 毒劇物 | ◯ |

各種法令や条例に則った危険物の保管をできるだけ低コストで実現したい事業者様や、アクセスの利便性を重視したい事業者様は、ぜひ三井物産グローバルロジスティクスのお問い合わせフォームよりご相談ください。

よくある質問ーMGLが答えますー

Q.危険物倉庫とは何ですか?

A.危険物倉庫とは、消防法で定められた危険物を安全に保管するための施設です。消防法では、規定された指定数量以上の危険物を取り扱う場合、基準を満たした製造所、貯蔵所、取扱所のいずれかで保管が義務づけられています。このうち、危険物倉庫は貯蔵所にあたる施設です。

詳しくは「危険物倉庫とは、消防法で定められた危険物を保管する施設」をご確認ください。

Q.危険物は一般の倉庫でも保管が可能ですか?

A.消防法では、危険物倉庫での保管が義務づけられているのは「指定数量以上の危険物」に限られています。消防法にて指定されている危険物に該当していたとしても、指定数量の5分の1未満であれば一般の倉庫などで保管することが認められています。

詳しくは「危険物は少量なら一般の倉庫での保管も可能」をご確認ください。

Q. 危険物倉庫を建設するために確認すべき法令は何ですか?

A.危険物倉庫を建設するために確認すべき法令は、主に消防法、都市計画法、建築基準法、港湾法、危険物の規制に関する政令、火災予防条例などがあります。それぞれの法律や条令に則って建設計画を立て、許可申請を行う必要があることから、相応の時間と手間がかかるのは避けられません。危険物の保管が必要な事業者様は、外部の危険物倉庫に保管を委託することをおすすめします。

詳しくは「危険物倉庫を建設するために確認すべき法令」をご確認ください。

RECENTLY TOPICS

RANKING

- Monthly

- Weekly