Contents

# Resilience # 社会との共創

三井物産グローバルロジスティクス(MGL)が運営する東浜センターは、船橋市と協定を結び、津波災害時の一時避難施設として地域住民の安全を支える役割を担っています。海と共に生きる臨海部において、平時からの備えがもたらす安心とは――。本記事では、東浜センターが果たす地域防災拠点としての機能と、官民連携の取組についてご紹介します。

東日本大震災の教訓から生まれた「臨海部の備え」

2011年の東日本大震災では、船橋市内でも津波による影響が生じ、多くの市民や企業から「津波時にどこへ避難すべきか」といった問い合わせが相次ぎました。これを受け、市は24時間対応が可能で、多数の避難者を安全に受け入れられる施設の整備に着手。臨海部における新たな「避難の受け皿」の確保が急務とされました。

指定に至る経緯:市域を越えた防災連携と協定締結

東浜センターは市川市に立地していますが、船橋市の要請を受けて、2012年4月に「津波災害時の一時避難施設」として船橋市との協定を締結。協定式では船橋市長からの挨拶もあり、官民一体で地域防災力を高めていく意志が確認されました。近隣にある既存の避難所に加え、海辺に近い立地の東浜センターが加わることで、避難先の選択肢が広がりました。

東浜センターの特性:避難に適した“高さ・広さ・構造”

- 立地:ふなばし三番瀬海浜公園に隣接し、潮干狩りや散策で訪れる来訪者が多いエリアに位置。

- 高さ:周辺建物より高い構造で、津波到達時にも安全が確保できる設計。

- 広さ:トラックバースが広く、最大9,245人の受け入れが可能。

こうした物理的な強みを活かし、迅速な誘導・整列・待機が可能な空間となっています。

■「広いトラックバースは迅速な誘導・整列・待機に有効」

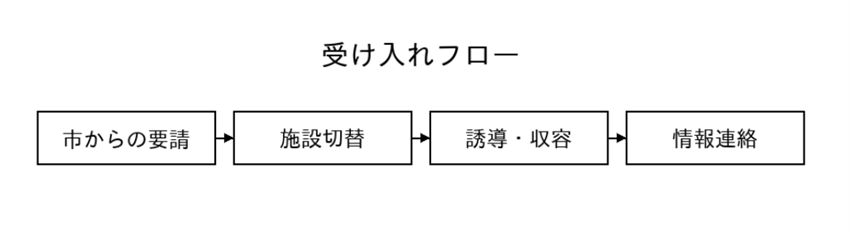

受け入れの仕組み:津波警報発令後のオペレーション

津波警報または大津波警報が発令されると、船橋市よりMGLに受け入れ要請が入ります。要請を受けた時点で「避難所モード」へ切替え、以下の手順で対応を進めます:

- 避難用バースの開放

- 表示物(案内板・幟など)の展開

- 誘導スタッフの配置

- 無線連絡体制の起動

現場では、こうした対応をスムーズに実行するための手順書や資機材が平時から整備されています。

■「津波避難時の受け入れ手順」

地域と磨く実効性:共同訓練と情報連携

MGLは、船橋市危機管理課や京葉港埠頭会と協力し、定期的に津波想定の共同避難訓練を実施。シナリオベースでの実地訓練により、避難者の導線確認、無線による連絡確認などを繰り返し検証しています。

また、防災MCA無線の配備により、災害時でも確実な連絡手段を確保しています。

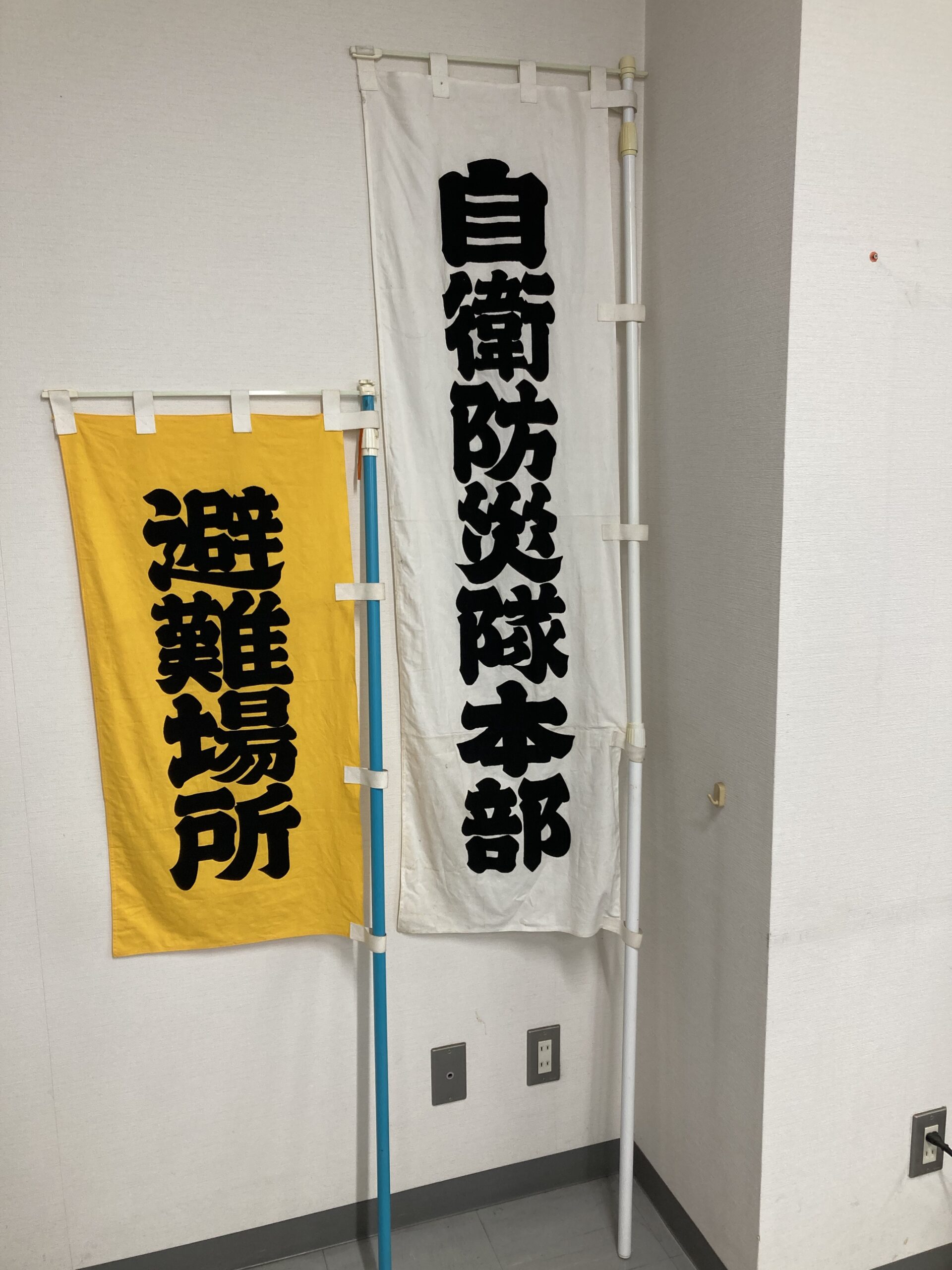

■「防災MCA無線機と誘導幟」

|

|

情報の見える化:Web・案内板・掲出による安心づくり

東浜センターは、船橋市の防災Webサイトに「指定避難施設」として掲載されています。また、現地のふなばし三番瀬海浜公園の案内板にも明記されており、施設周辺に設置された案内表示によって、訪問者が「いざというときに迷わない」導線設計が施されています。

■案内板で、避難場所をわかりやすく表示

|

|

ESG視点での意義:社会のレジリエンスと物流の社会的責任

本取り組みは、ESGの「S(社会)」と「G(ガバナンス)」の両側面に資するものです。

- Sの価値創造:地域住民の生命と安全に貢献する“社会インフラ”としての機能

- Gの強化:BCP(事業継続計画)の一環として災害対応力を高める施策

物流拠点という社会インフラを、平時は経済活動のために、非常時は地域住民の安全のために活用する。この柔軟な姿勢と機動力こそ、当社が果たすべき社会的責任であると考えます。

三井物産グローバルロジスティクスは、今後も地域とともに歩み、災害に強い社会の実現に貢献してまいります。

RECENTLY TOPICS

RANKING

- Monthly

- Weekly